真空管アンプデザイン競作ごっこは私の敗けを認めざるを得ない結果に終わりましたが、その時の

葛原繁貴氏製作11CF11アンプ

、制作中から下記のようなメールを頂いており、実装は手強そうであるが、音はかなり良いのであろうなあ、、、と気になってしかたがなかったのです。

昨日、今日と11CF11でバラック状態でモノアンプをテストしていました。11CF11は、かなり気難しくちょっとした事で異常発振してしまいます。

出力段のみのシングルアンプでも入力オープンしただけで発振してしまいます。

あげくのはてはOPTが球に近づいただけでも発振する状況でした。

いろいろ実験して、常套手段でグリッドに直列に300Ω、プレートに68Ωに0.4mmのホルマル線を8回まいたものを直列に入れました。まるで送信機の出力段の回路みたいです。

前回お送りした回路構成をそのまま再現すると広帯域の発信器になってしまいました。(テレビにまで縞模様が入りました。このままではご近所にも妨害電波を出しているのではないかと思い、すぐ止めました。)

11CF11のアンプは、かなり発振対策を考えておかなければ・・・

|

11CF11のアンプをバラックテストで組んだとき、綺麗な中高音だったので、きっと気に入ると思います。

VT62などの送信管のアンプのような煌びやかな透明感のある中高音に超三の低音域がプラス・・・期待持てます!

|

競作コンペごっこの敗北の「ひとりリベンジ」で、ここは一つ、更にもひとつ、デザインに凝って、敗北の憂さ晴らし製作とすることとしたのでした。

可愛らしいコンパクトロン管。

この小さいtube の中になんと、三極管2ユニットとプレート損失5Wほどの五極管が1ユニット封入されています。

一本で、初段 ドライブ段 出力段 を一挙賄ってしまいます。

葛原氏は、この球を、初段:カソードパスコン付、次段:カソードフォロア・出力段よりのP-G

NFB兼用、出力段:CR結合、帰還抵抗による初段カソードへのP-K NFB付 の 上條信一さん考案の超三極管結合アンプ

類似のアンプに仕立てられました。

こちらが

回路図です。回路図にOPT2次側アースからの電流帰還回路の記載があ

りますが試聴テストにより廃止されたとのことです。(電源部が電源トランスの200Vのブリッジ整流になっていますが、氏は商用電源100V

60Hzを倍電圧整流、ヒーターも容量リアクタンスにより点火しておられ、完全なトランスレスにて作成されています。)

回路図通りですと、出力管のB電圧が215V程、G2電圧が205V程になりバイアスがRk 150Ω 4.5V程のオペレーション。

私としましては、SG電源の降下抵抗を8.2kΩに変更しB電圧210V程、G2電圧130V程、バイアスRk

68Ω2V程で、GEのデータシートの標準動作に近いところで作成させてみます。(初段のB電圧も下げていまいますので、これに合わせて初段のバイアスを

見直すか、フィルタの段数を増やして初段のB電圧を下げない工夫をするか、の必要があります。)

出力はプレート損失の3割の1.5W位かなと思っていましたが、ここまで遣ったロードラインの三角形の底辺・高さの積を1/8 しましたら

1.7W程の数字となりました。

完成後の音は小出力ながら、中高域に華のある素晴らしい音質の球です。超三類似回路で低域のパワーも素晴らしいものがありました。ピアノやバイブなどこの

アンプに繋ぎ直して聴きたいほどです。氏の手放しの誉めようがまさに

「その通り!」 と納得ゆきました。

それにしても、アンプの出力とスピーカ駆動力ってなんなのでしょうか?

繰り返すようですが、残念なことにこの球の国内の流通量はかなり少ないようでして、どうやら私がやっと見つけた ANDIX

の最後の一本を買ってしまったようでした。(二本注文したら一本と一本分の返金金額が送られてきまして、その後、WEBで探すも在庫情報はどこにも見当た

りません。)

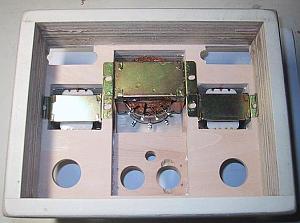

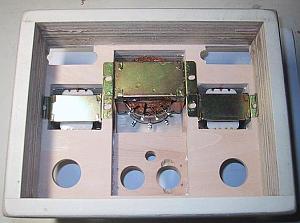

主なシャーシ部品類。

殆んど木造ですな。

これが、下図の如くになります。

左の画像のようにトランス類を配置するつもりでいましたら、すかさず

PTとOPTが同じ向きでは(それでなくとも接近し過ぎ)誘導ハムが出まくりであろうとの適切なアドバイスを頂きました。

スピーカーのクロスオーバーネットワーク製作などでは意識せずとも遣っていることなのでしたが、、、

で、慌てず騒がずPTのフランジを切り取ってゴロンと寝かせて事なきを得ました。

どうでもいいような Tips をひとつ、、、

ありきたりなプッシュ式スヰッチのツマミを引き抜きますと、左の画像手書きの絵のようなカッコになってまして、ツマミの真ん中のシャフト部分を削り出しま

すと、3.5mm角のスヰッチのシャフトを6mmの丸シャフトにする変換

アタッチメントの様なことになり、ボリュームツマミが付けられます。

だから何?ってことですと、それだけのことですけど とお答えするより他はありませんが、私としてはお揃いにできて嬉しいとだけ申し上げておきます。

塗装&研ぎ出し、、、

かなり美しい!

こんな美しいアンプは、他の者には作れますまいて!

修行不足で内部はあまり美しくないですけど、、、

音質は、絶品、美しい!

ピアノやバイブなどこのアンプに繋ぎ直して聴きたいほどです。(くどい?)

葛原氏の仰有っていた通り発振対策は必須のようでして、私の場合は小さく造りすぎの影響もあってか、次段と出力段のプレートにフェライイトビーズを付けて

やって発振が治まりました。

私も試聴の結果、電流帰還は取り止めました。

いやぁ、またいいものが出来ました。

自分で出来るって嬉しいことですねぇ。

他人の持ってないものが造れるのがもっと嬉しい。

これだから、自作はやめられません。

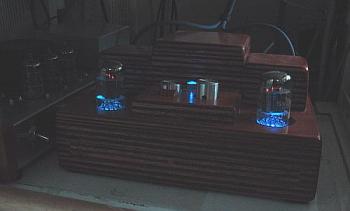

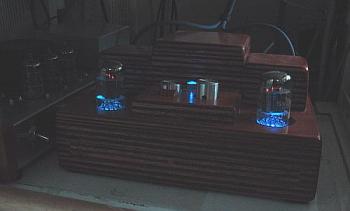

どどめに、、、

真空管のライトアップ。

Cardamom's

Cardamom's という名のWebPage

を運営されている salam_kaz さんからのリクエスト。

リクエストにお応えしました。 NativeBlueLED の幽玄の青で更に美しくライトアップ。

最初にアクリルファイバー(丸棒)(3mm)で中央の電源パイロットのLEDから光を引っ張ってくる

ってのを遣ってみましたがLEDのレンズ面に垂直にファバーを接触できず、また、

取り回し中に曲折散光してしまい蚤の人魂?くらいの明るさしか得られず失敗でした。

12T12ソケットのセンター穴にそれぞれLEDを付けています。

ノイズの心配(ダイオードのパルスノイズを引き回すことになるのでは?)は杞憂でした。