6GK6全段差動プッシュプルアンプ

左は、変り映えなく使い回しの画像でなにですが、、、

EL34で味を占めた三極管結線PPの二匹目

のドゼウ、

今回は全段差動のプッシュプルアンプ。

葛原繁貴氏改造6BQ5

全段差動アンプを更に改造。

AES( Antique Electronic Supply

)から届いた8本の6GK6。

6BQ5 のピン配置違いの同等管です。

データシート見ても 特性は 全く 6BQ5 とオンナジ。

なのになんで 配線変えてまで挿し換えるかって?

三結にした時の音が違うのですわ、、、

多極管を三結にしてもその音質はやはり多極管の名残を感じさせるさせるものですが上で示したEL34の場合と同様な三結にして遣りますと、、、かなり違う

のですな、これが。

回路は こちら です。

毎度勿体つけますが、ピンときた人だけ、試してみてください。後悔させません。6AG7とか6CL6なんかも面白いかも知れません。

当初回路とあまり変更はありません。

12AX7->6BQ5(pen)の当初回路では、電圧配分の関係からか初段の負荷抵抗が12AX7としては83KΩと低めのようで、ゲインを犠牲

にしても12AU7の方が音が良いといった感じでしたので、

12AT7への変更は正解でした。

三結後のチェックで、出力管のB電圧がプレート電流2管56mAほどにはちと高めの

290Vほど出ていましたが、チョーク出口の平滑コンが具合いの良いことにマロリのマルチキャパですので、合計300μFを100μFと200μFに分け

る格好に220Ωを割り込ませて、電圧降下とフィルタ段数増加を一挙両得的に遣ってあります。初段の電圧も下ってしまうのは取り敢えず成り行きとしてあり

ます。折りを見て33KΩを少し小さくしようと思ってます。

6BQ5のままで三結の試験をしていたときからなのですが、1時間に2回とか三回位の割で、ブツッ とか ポチッ

とか、出力管が変に放電しているみたいな音がしていてかなり恐ろし気であったので、プレートとグリッドに直列抵抗いれてみましたら、これは治まってくれた

ようです。

(まだ忘れた頃にポチっと一発とか再発しているような気もしますので、夏に向かって温度の上昇なども併せ見ながら抵抗値を増やしたりで様子を見なければな

らないようです。)

当初の五極管用の980:10KのNFB抵抗は、三結化にともないまして、100:2.2K に変更しました。

てなわけで、ゲィリーバートンさんのバイブの高音鍵ポーン とか

キースさんとかブラッドメルドーさんチックコリアさんなどピアノ色々(あと、コロコロ綺羅綺羅三連符好きのサイラスぶぅでチェスナットも。しかしながら、

最近出たAlfieは頂けない。ManhattanTrinityは初めて聴いたのだが、いつもあんな懐古趣味のジジイ騙しみたいなことを遣ってるのだろ

うか、、、ルイスナッシュ&ジョージムラーツと三拍子揃ってしまったので曲目も見ずに買ってしまったが、二度は聴く気が起きない。Jazzなんだからテー

マやらリフやらは何でも良いようなもんだけど、それにしてもJazzを感じない。前作はビッグバンドみたいだからもっと聴けるのかな?解りやすい売りやす

いものも作ってお金も稼いだら、ちゃんと自分の遣りたい音楽を気合い入れて遣ってくださるよう祈るばかりです。三人とも普通に「

本気」出しただけでももっと凄いのがあたりまえの音楽家であることを知っているだけに、なんだかなぁ、、、でありました。)、パットメセニーさんのアコG

高音鉄弦和音余韻ティリーン、、、など、いけ好かないオーディオ的な聴きかたなどは音楽聴取的態度ではない!など口先だけ戒めながら、多いに楽しんでいま

す。勿論低域の豊かさもタイシタもんです。(「成り三極管」などとはゆわせません。)

面白いのがこの画像。

AES から8本届いた内の二本、他は全部 RCA。(ほんの @$12.5でした)

Westinghouse の6GK6(シングル欲しくなったらどうしたものか?、、で余分に確保)

ですが、同じブランドながら、6BQ5のバリエーションと同じくで、

プレートの形状が異なります。RCAのものは左のものと同じ形状です。

一本宛しかないのがなにです。ペアにならんです。

*************************************************************************************************

初段をSRPP(FET+三極管=ぺるけドライブ)に変更

初段管をMullard 6060 に変更したことで 無帰還時利得18.6倍(25dB)

負帰還(-5dB)後の利得10.3倍(20dB)(以上推定)程にでき、取り敢えず気が済んだと思ってはいたのですが、、、、

聴き込むうちに、、、やはり、、、12AU7の時の高域がコーンと抜けてくるようなあの音が忘れ難く、何とかしたい、と思いまして、、、

しかしながら、シャーシーが小さいため、ドライブ段に球を増やすことは難しいし、初段を五極管に変更するのでは、利得を稼ぐことができても負荷抵抗が大き

くなるため高域特性が面白くない、、、(あの高域の音は手に入らない、、、)

そこで、ぺるけさんの提唱されている 五極管+三極管 構成のSRPP(人呼んでぺるけドライブ)を

下側にFETを起用して遣ってみることにしました。

これならば小さな半導体の追加のみで、初段をSRPPの差動回路に変更出来ます。

今手に入る高耐圧の電圧増幅用のFETは少ないようなのですが、2SK373 を入手することができました。

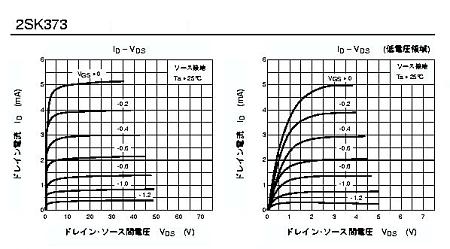

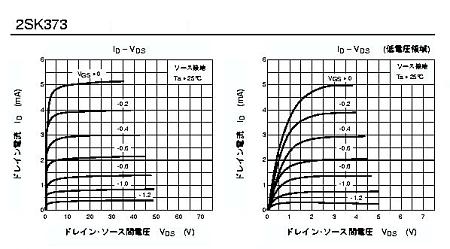

2SK373 のデータシートの一部です。

データシートの記載によると、Vgds=100V、Idssの幅は 0.6mA〜1.4mA(O)

、1.2mA〜3.0mA(Y)、2.6mA〜6.5mA(GR) なんだそうな、、、

GRクラスとYクラスを20本宛購入。

Idss 測ってみましたら GRが 概ね 3.2mA(9V)程(20個から選別)。

B電圧は 2SK373の耐圧が100Vなので90Vとします。

で、Vdsのラインを90Vまで伸してやってVgs=0V の肩の辺を3mAとするとロードラインの傾きは大凡30kΩ。

Vgs1.2Vの変化で3mAの変化 として Gm≒2.5と踏んで見ます。

上側の球にはrpの低い 6922/6DJ8 を起用。

μ=32 rp=5.5kΩとすると動作抵抗30kΩにするためのRkは740Ω程になります。

定電流用にCRD E152(20個から選別)を2個パラって3mA流して遣ることにします。

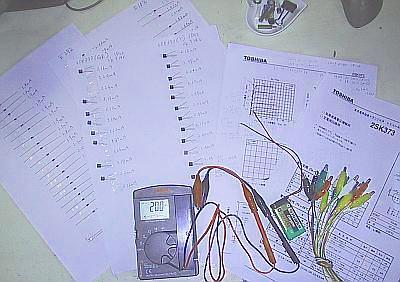

半導体を使うときのお約束、、、、

一個ずつ、チマチマと、電流測って、紙にテープ留めして、選別します、、、

あぁ、、、辛気クサ、、、

ついでに、結合コンデンサを0.1μFから 0.22μFに変更して、電源電圧関係を調整。

こちら が回路図です。

上中央の画像の如く、初段回路部分を一枚の基盤に収めました。

(最終的には、Rkの抵抗器は270Ωと470Ωのシリーズになりました。)

動作条件は

SRPP部 Gm=2.5 RL=28.2kΩ(SRPP:30kΩ 次段Rg:470kΩ) このGain=70倍

出力段 μ=16.5 rp=1.8kΩ RL=6.6kΩ この Gain=10.67倍

出力トランス16ΩからNFB 巻線比 20.3:1

総利得 36.8倍(31.3dB)

RNFB 2.2kΩ:100Ω NFB= -8.3dB

負帰還後の利得 14.15倍(23dB) を目論んでます。

ハイGmの6922/6DJ8を起用しましたので、発振など心配していたのですが、その気配もなく(プレート電圧の低さが効いていると思う)、ノイズなど

も感じずに、完成できました。

SRPPの低インピーダンスのご利益で、高域の聴感が素晴らしく良くなりました。

なんでかな?とか やっぱりね! などと思うのはいつものことですが、高域の音質が改善されると、低域の音質までもが良くなります。

高耐圧FETとはいえ100V耐圧。ですので、真空管回路としては低い90VのB電圧としましたが、6GK6 6BQ5 三結のドライブ振幅はPeak

to Peak

で22V程ですからこれで充分。これで70倍のゲインが稼げて、SRPPのご利益で低出力インピーダンス。その証拠のようにやって来た高音質!

2段アンプ構成で、300Bなどのドライブ電圧が高くRgの低い球もらくらくドライブできそうです。

6FQ7(Sylvania) μ=21 rp=10kΩ

でも、動作抵抗が若干低くなる程度の違いですので、そのまま挿し換えでOKでした。

音質の違いは? 私としては、6922/6DJ8 の方が好ましい感じでしたが、、、

下側に五極管(或はもっと高耐圧のFETなどでも)を使えばもっとゲインが取れますから、2段アンプでたいがいの出力管はドライブ出来てしまう、、、

ありがたいことです!

スピーカークラフトのMenuPageに戻る

TopPageに戻る

=======================================================================================

このPageはMozilla Composer と The Gimp のみにて作成されています。

Copyright (C) 野生の王国