EBD Making

逆ドーム型 AL/MGコーンユニット TangBand W2-800SF この形状に惹き付けられ、音を聴いてみて、 こいつをヒトツ料理してみたい、、、 と思ったスピーカークラフトファンは少なくないんじゃないでしょうか。  抜けの良い、、、前に出てくる、、、と表現したい音質傾向の、メタルコーンらしい明るいキャラクタの音質。 これだけを小さな密閉箱に入れて聴いてみますと、 口径わずか 2inch F0=155Hzゆえに、低域が出ようはずもありませんが最近のヨーロッパ録音/ピアノトリオ伴奏の女性ボーカルものなどを素晴らしい音質で聴かせてくれました。 ボーカル帯域から上の帯域の音質には、何の不足も感じません。 ネオジウムマグネットが音色を特徴づけているのかも知れません。 ツイーターよりの性格を感じさせるフルレンジスピーカーです。 シンバルのスィズルやトライアングル様の打楽器の音などをそれらしくさわやかに耳に運んできてくれます。 唯一(低音再生を除いた)弱点は、このスピーカーがフルレンジスピーカーであること、、、 、、、パワーが入りません。否、電気的耐性は低くないのですが、フルレンジスピーカーの宿命で、大きな音量を求めると(通常の音楽鑑賞の常識的な程度でも、、ですが)、せっかくの素晴らしい音質が損なわれてしまうのです。

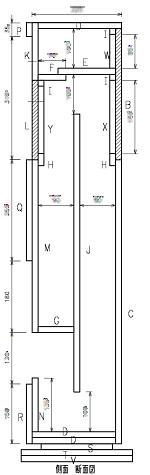

ですが、(否、ですから、、、) TRI&MORE工房は、 良い音質のフルレンジスピーカーが ウーファーとしても/スコーカーとしても/ツイーターとしても 「全帯域で、良い音質」であるならば 視点を変えてこれらを積極利用してしまいます。 安価で良い音質のフルレンジスピーカーをチョイスし 良い音質の ツイーターとして/スコーカーとして/ウーファーとして 役割を限定して働かせてやれば フルレンジスピーカーの弱点を逆手に 手頃で良い音質のスピーカーシステムを作り上げることができます。 TRI&MORE工房 スピーカーシステム第一弾 「EBD」 の企画 は このユニット TangBand W2-800SF との出会いで決定しました。 それまで眠っていた日本のオーディオ界を揺さぶり起した観のあるヨーロッパのオーディオ界から送り込まれた美しいスピーカーシステムたちによくみられる逆ドーム型の金属コーンユニットのミニチュア版のようで愛らしく音のよいこのユニットを主役に使って、ちょっとヨーロピアンテイストな、誰にでも製作に挑戦して頂ける、手頃で音のよいスピーカーシステムを作る、、、 些かハードな目標となりましたが、目標達成できたと、自信を持っています。 スタイルの決定: 冒頭の試聴の状態に、適当なネットワークをでっち上げて、旧タイプの SA/F80AL で2Way にして低域を補ってやりますと、見込み通り、かなりよい音質のものとなってくれ、チョイスに間違いのないことを確認できました。2inch のW2-800SF ですから、これにボイス帯域から上(Mid&High)を担当させる 2way 構成でゆくこともこの時点で決定しました。せっかくフルレンジスピーカーを採用するのですから、音楽の主要帯域は W2-800SF に担当させ、ウーファーは 指向性とデリケートな音質の問題を避けて スーパーウーファー帯域(200Hz 程度)までのみを担当させたいところであるなぁ、、、などがこの時点での目論見でした。であれば、ウーファーに使用するユニットは「いってみれば」充分な低域のレスポンスがありクロス付近の音圧を揃えることができれば何でもよい、ことになります。 (が、ここで、4Ω200HzクロスのHPF 8Ω200HzクロスのLPFと定数の大きなネットワーク回路をいかにリーズナブルなコストで成立させるか、の課題も背負い込みます。) スタイルに関しては、、、ヨーロピアンテイストなスタイルといえば、やはり、スリム&トール、でしょう? 椅子に座った聴取位置に最適な高さ 1200mm位を見当にプランニングしてゆきますと、ウーファー部は、やはり細長の高さを活かした音響管システムが最適と思えてきます。脚部や板厚を除いた実効長を概算すると音響管の長さは 900mmの折り返しで 1800mm 位か、、、音速330M÷1.8M÷4 は 45Hz の共振周波数。スリムさと W2-800SF とのバランスを考えると、ウーファーには 3inch/8cm ユニットを使いたいが、それであれば、これらの f0 がだいたい 90〜100Hzであることを考えると、管が長すぎ、、、設計で解決することにします。 だいたいからして、普通に設計された音響管やバックロード箱の底/床付近にバックリ開いた暗渠の入口みたいな大アナは好きでありません。ちっともヨーロピアンでないし。(暗渠の入口が段々畑だか棚田みたいになってて砂利やら砂など詰める予定にしているなどをみると、たらふく水を飲ませた猫など連れてきてネコ砂置き場にしてみたくなります。)  、、、などで設計->試作の結果フィックスできたのが、左の画像です。 密閉部はおよそ2.5L弱。 音響管部は、実は、かなり、巧妙な考えで長さを決めています。 直管音響管のユニット位置は閉管部から全管長の3分の1位置であることが定められた掟です。昔っから決まっています。 で、折り返しの妙で、開口部を床位置から離していって、こんなものは裏方の出口/勝手口みたいなもんですから、ネットで隠してやるようにした塩梅がこのプロポーションです。実際には、閉管部の真っ直ぐな管と後側の900mmの直管が共振に大きく関わってくることを見越しての設計でして、正面を補強を兼ねさせた木材で三分割し2個所のネットクロスの黒で引き締めた、好ましいスタイルにできたと思います。底部から開口までの立ち上がりを共振から除外した単なる通路として考えると、この状態で管長概ね 1500mm。共振周波数約55Hz、、、f0=100Hzのユニットので低域増強を図ると、設定できる共振周波数はf0の60%=60Hz程度が下限ですから、よい具合いのところまでもってゆけます。 ユニット位置3分の1からのズレによる音質への弊害があれば、閉管部にパディングをして、閉管部管長をかえて調整してしまいます。 (側板の板取りを横目に採りたい、と思ったのはこの頃でした。かなり贅沢な印象になるものです。ヨーロピアンテイスト、、です。3x6サイズ でも 4x8サイズ でも有効な板取りができない、とか/など で特注材発注の製材所絡みで余分な時間がかかったものでしたが、出来上がりは充分納得のゆくものになりました。)  さてそれではネットワーク設計、とW2-800SF

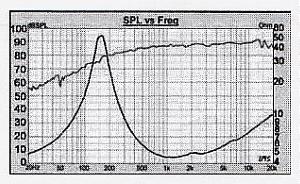

のデータシートを改めて拡げてみますと、 さてそれではネットワーク設計、とW2-800SF

のデータシートを改めて拡げてみますと、テキストのデータには Qts=0.25 とあります。0.25といえば、普通はインピーダンス上昇の尖鋭度は穏やかであると想像します、、、が、、、 何でしょうか、この、頂き50Ωを超えるような、裾野が1kHzに掛からんとする高いお山は。尖鋭度は穏やかだから 0.25 、だけど、とっても高いお山なのね、、、ということとしてもこれはちと強烈です。予定していたクロス周波数200Hzでのインピーダンスは25Ω程、この周波数ではネットワークは組めません。インピーダンス補正を掛けるにも限度/程度があります。 カーブからみますとインピーダンスが落ち着くのは 1kHz程ですので、常道ですとこの辺りにクロス設定したいところではありますが、なるべく低い帯域から W2-800SF を働かせたい基本設計は変えたくありませんので、ぐっと下ってきた500Hz当りを睨んで、公称インピーダンスでフィルターして、アッテネーションでレベル合せを試みることにしました。 クロスを500Hz付近としたことで、後回にしていたウーファー用ユニットの選定が音質上重要であることになってきました。 500Hz付近といえば音楽の主旋律帯域/ボーカル帯域の重要な帯域です。ピアノの真中のA(ラ)の音が440Hz、、、音色の繋がりの良し悪しが大きく音質に響きます。 幸いなことに小口径ユニットですので、音源位置の座りに関しては、極めて接近配置できますので、大口径ウーファーのような問題は配慮不要でありますが、音質の繋がりはおおいに問題です。 調べてみますと、TangBandには、W2-800SF と同じ AL/MGコーンの8cmユニットは無し。8cmユニットのf0は全て100Hz超。 当然のこととして サウンドアティックスさんの名機 SA/F80AMG に白羽の矢を立てました。多くは語りません。音色の繋がりに不安要素は予想だにできません。F0は、これらスピーカー群で一番低い 89Hz、、、60%で53Hz、、、もっけの幸い、のようなものです。 試作とチューニング 製品と同じプロポーションの試作箱を作り、じっくりと時間をかけて完成度を高めてゆきました。    取り敢えず取り掛かったのは、ネットワーク定数のフィックス。 LPFは 2次、HPFは1次のフィルター を 500Hzの設定で作成し、Cを足したり引いたり、FFTソフトでサインスイープ、ホワイトノイズなどでのスロープの具合いなど観察。公式通りの定数のでのアッテネーション/音圧合せで巧くクロスオーバーできそうであること確認して、納得のゆく音質に纏め上げる作業/チューニング地獄/賽の河原の石積み苦行のようなもの を、連日、繰り返すことになります。 音響管がきちんと鳴るようにします。ネットワークを介さずに、SA/F80AMG のみを鳴らします。500Hzまではこの音を聴くわけですから、スルーで鳴らして、少なくとも、音響管の低域増強が目論見通りに効き、且つ、違和感なく音楽を聴ける状態/音響管由来のこもり音・洞窟音などのしない状態/にしなければなりません。元々が、チューニングにより音響管の動作を決定する目論見ですので、この作業は、かなり重要です。苦労覚悟で始めます。 やはり無対策の音の出し初めは、かなり洞窟音を聴かされました。   上下(天井と床)の吸音材の塩梅から、管壁(特にユニット背後の隔壁と背板)に配置する吸音材の塩梅、吸音材の種類、上左の画像は小さくてわかりにくいかも知れませんが、開口部の面積(左の画像のものを、フィックスで作ってしまったので、ノコギリで切り開きながら最終的には上の図面の寸法に決定したわけです)、前面閉管部に詰め物をして管の長さを調整、、、、など、パラメータを 「一つ変えては音のため、、」など唱えながら、元の木阿弥・振出に戻る など普通のことで、飽きずに繰り返して、問題のない音質に追い詰めてゆきました。 勿論これで完了などということはなく、2wayのチューニングを進めてゆく過程で細かい修正や大きな修正などを更に施してゆきます。 (左の、音道隔壁に空いている丸穴は、ユニットにかかる背圧を疑って、背圧抜きに、試しに開けてみた穴。右の画像で、塞いであるのがわかると思います。この画像で、開口部が上左の画像よりも大きくなっているのもわかります。)  本来音響管は、管内の空気共振を利用するものですので、管壁への吸音材は極力なくすべきものです。折り返しなどの場合に已む無く配置する必要が生じますので、どうしてもカット&トライが必要となってしまいます。 最終的にフィックスした音響管のチューニングは、天井と背面にGWを少々、底にフェルトを一枚、閉管部にフェルトを積み重ねて詰め込み閉管部管長を18cm短縮。できてしまえばこれだけのことでした。 左は、EBD-W 拡張キットと同等の条件でも、音響管の設定に変更が必要でないかの確認中、の図です。 このあと、ネットワーク回路を繋いで、2way でのチューニングに進みます。 データシートでは、W2-800SF は87dB/4Ω、SA/F80AMG は84dB/8Ω の音圧レベル。(余談のようですが、アンプのダンピングファクタを有利にするため 4Ωでドライブします。)計算上のクロス周波数付近の音圧レベル差は6dBあることになります。が、こんなものは、データ上のこと&計算上のこと、しかも W2-800SF の SPL特性はハイ上がり特性、、、 500Hzの手強い帯域のクロスでのチューニング、、、アッテネーションのみならず、密閉部の吸音材の分量/配置でも(2L余りの小容積ゆえに敏感に反応してしまう)音の表情やバランスなんてものは目まぐるしいほどに変りますしその都度低域とのバランスも変ってしまいます。 -1.5dB -3dB -4.5dB -6dB -7.5dB のアッテネーター基板を用意して、音響管のチューニングの見直しなど絡まりながら幾つものパラメータの同時変更已む無しの状態を繰り返して、EBD-W のチューニングも同時進行的に、最適バランスを探してゆきました。  一応のチューニングを済ませ、塗装を施した後、ネットを装着しての試聴中、の図です。 側板の木目がバーチカルなので、試作機であることがわかります。 予想した通りの、目論んだ通りの音質で出来上がりました。 わずか 8cm口径 のフルレンジスピーカーをウーファーに使用しているとは誰も思いはしないだろう充分すぎる低域に支えられた、しっかりとした音質のスピーカーシステムになりました。 W2-800SF の小口径ゆえの音の良さが、かなりな音量にしても崩れを見せず、ビッグバンドジャズなど大音量で破綻をきたしやすい音楽もおおらかに聴けるシステムになりました。 本体部幅 わずか 140mm のスピーカーシステムからでてくる音質とは誰も信じないかも知れません。大メーカーでは決して作らないタイプのシステムであることも誇りです。 同時企画の Woody34-S アンプとのデザインを含めたマッチングも良好なものとなりました。 取り敢えずの試作/試作機製作を了したわけですが、本当の試作は、ここからが始まりです。 製品として用意した材料を使用して、製作マニュアルの考案と同時進行的に、編纂する製作マニュアルの通りに作成し、予定した仕上がりと音質がどなたにも再現できるものとする大仕事がここから始まるわけです。 特注の製品用木材を用いたカットパーツの到着と同時に、失敗のない製作の段取りなど考案しながらの、じっくりと時間を掛けた作業でようやく1セットを作り上げました。 上記の試作機と全く同様の調整/チューニングとしましたが、 完成した最終試作機からは、上記の試作機と同じ音質でありながらもっと「粒立ち良く肌理細やか」といって良いような音が出てきました。 同じ設計のスピーカーシステムであっても使用する材料で音質は異るものですが、今回用意した板材での音の良さは始めて鳴らしてみた瞬間からはっきりと違いを感じさせるものでした。 良い材料を手配することができたことも確認でき、企画完成の喜びも一塩のものとなった次第です。  「EBD」の名前の意味、、、 左の画像に写っていませんか? スピーカーシステムの足下に、すくっと立ってる、あの、愛すべき、 からんコロン、、、の少年ハイブリッド妖怪の 守護妖怪、 目玉のお父ちゃん: Eye Ball Dad が、、、 目玉の、、、はサウンドアティックスさんのこのタイプのユニットの最初のもの:DIY SA/F80AL に 私が勝手に付けたあだ名。 SA/F80AMG の音質の支えがあってこそ、で、このスピーカーシステムは完成できた、と、感謝すること「大」です。 「EBD」のネーミングは、 今でこそ多く見かけるようになったこの種のユニットを、一番始めに スピーカークラフトファン に届けてくださった サウンドアティックス社長 箕輪のオヤヂさん への 心ばかりのトリビュート でもあります。 |